辞赋通讯开栏语

辞赋欣欣,人才济济。辞赋文化,呈蒸蒸日上之势。

辞赋文化公众号与辞赋文化网,今开《辞赋通讯》栏目,旨在联络感情,沟通信息,繁荣创作,增进友谊。编者、作者、读者尽可在此间徜徉、寄语。编辑部活动告知,各地方辞赋信息,作者感言,读者评议,文字图片短视频,形式多样,长短不拘。欢迎来稿,不胜感激。

来稿发送至cfwh2007@163.com。(投稿请标明:《辞赋通讯》栏目)

(一)笔铸山河魂;赋咏赤子心——记"最美草原诗词家"傅永明的文墨人生(作者:杨得富)

当乙巳年的盛夏风吹过辽阔草原,全国知青盛会的掌声里,"最美草原诗词家"的荣誉勋章与傅永明先生的银发交相辉映。这枚勋章背后,是七本诗词集的墨香沉淀,是388篇骈体赋的笔力千钧,更是一位文学赤子用文字丈量山河、以辞赋镌刻时代的执着步履。从《人民赋》的沉雄到《红山赋》的灵秀,他的笔端始终流淌着对乡土的热爱与对文明的礼赞,恰如草原上永不熄灭的篝火,温暖而明亮。

右一 傅永明(供图:杨德富)

一、笔蘸山河色 赋出天地心

傅永明的文字里,始终跳动着赤峰大地的脉搏。他的388篇骈体赋,不是案头的空谈,而是用脚丈量过的山河长卷。《赤峰赋》中"玉龙隐现,述远古之沧桑;绿毯铺陈,展今朝之画卷"的句子,藏着他无数次踏访红山的足迹——晨曦里抚摸过新石器时代的陶片,暮色中凝视过辽代古城的残垣,才让那些沉睡的文明在笔下苏醒。他写《巴林石赋》,不只是描摹玉石的温润,更写"石魂凝日月,纹理藏春秋"的岁月沉淀;他作《敖汉小米赋》,从一粒粟米里见出"农耕文明的火种,生生不息的密码"。这些赋作如立体的博物馆,让赤峰的历史、地理、人文在骈偶对仗中立体起来。有人说他的赋"字字有来历,句句有根基",这背后是他数十载如一日的积累:案头堆满地方志,行囊里装着采风笔记,手机中存满田野照片,正是这般"搜尽奇峰打草稿"的执着,让他的文字总能与大地共振。

二、诗吟时代声 词绘人间情

七本诗词集,是傅永明用韵律编织的人生长卷。他的诗,既有"金帐耀九斿,铁骑踏破欧亚雾"的历史雄浑,也有"对夹溢香,齿颊萦赤峰之味"的烟火温情。在《全国知青草原盛会圆满落幕赋》中,他将草原的辽阔与知青的赤诚熔于一炉:"共话青葱岁月,风雨同舟;更珍白首年华,山川砺志",寥寥数语,道尽一代人的青春与坚守。

他的创作灵感,常来自最朴素的感动。看到牧民向客人献哈达,便有"哈达皑皑,献圣洁之敬意"的纯净;尝到赤峰对夹的香气,便生"对夹溢香,齿颊萦赤峰之味"的亲切。这些带着温度的文字,没有刻意雕琢的华丽,却如草原上的风,自然吹进人心。正如他笔下的"蒙歌辽远,引遐思于穹庐",他的诗词也总能越过地域的界限,让不同经历的人都能从中找到共鸣。

三、文心贯古今 墨韵续新篇

作为诗人、作家、楹联家、辞赋家,傅永明的创作从不止于单一领域。他的《人民赋》《祖国赋》,以骈体之庄重颂时代之伟力,字字铿锵如钟鼓;他的楹联作品,"字数虽短,意涵却深",曾在全国征文中屡获殊荣。有人问他创作的秘诀,他总说:"不过是把心交给文字,把文字还给生活。"

这份"以文为媒"的坚守,让他的作品既扎根传统又面向当下。他写红山文化,不只是考古报告的诗意转化,更融入对文明传承的思考;他写草原盛会,不只是场景的记录,更藏着对知青精神的礼赞。这种"古今对话"的能力,让他的文字成为连接过去与未来的桥梁,正如他在赋中所言:"欲播芳声于九域,助腾骏业于千年"——这既是对赤峰的期许,也是他为文的初心。

四、辞赋寄情怀 笔墨镌春秋

傅永明的文墨人生,恰如他笔下的草原:辽阔而深沉,热烈而真诚。那些流淌在诗词赋中的山河情怀、赤子之心,早已超越了文字本身,成为一种精神的印记。当我们读他的《红山赋》,便触摸到文明的根系;诵他的《人民赋》,就感受到时代的脉搏。这份用笔墨镌刻的坚守,本身就是一首动人的长歌。

作者简介:杨得富,工程师、经济师、中国知青网站论坛元老。中知爱乐文旅联盟总队绵阳纵队、中知网绵阳联络站暨知青艺术团秘书长兼宣传部部长。

(二)《国脉丹心》,是四川辞赋作家苍山牧云创作的辞赋文集,以红色主题文化为核心思想内容。全集收录辞赋作品50篇,约10万字(不含注释与译文)。包括《红船赋》《井冈山纪》《长征赋》《延河颂》《社会主义核心价值观赋》《大中国梦赋》《大阅兵赋》等。

该书以中国共产党诞生、成长、发展、建国为时间轴线,结合四代领导人执政理念与主要成就,铺陈开来,荡笔抒怀。作者从文学视角,紧扣爱国主题,弘扬“以文化人”主旋律。其文风恣意,汪洋若沧海扬波。句式以骈骊为主,追求对偶押韵。文质华丽,且不失古朴典雅;遣词新奇,则更见造句别致。是一部神形兼备的文言作品。

作者苍山牧云是一位有辞赋研究与文史背景的传统作家。除了其已经出版的多部作品外,尚有《中华风度赋集》(四大发明、四大名著、四大菜系等辞赋作品)《风雅情怀赋集》(莳花赋、侯月赋、焚香赋、抚琴赋、探幽赋、酌酒赋、听雨赋、品茗赋、对弈赋、赏雪赋等)《江河湖海赋集》《天府才子简传》《中华名山赋集》《地舆集成》等多部赋集,准备出版。(苍山牧云供稿)

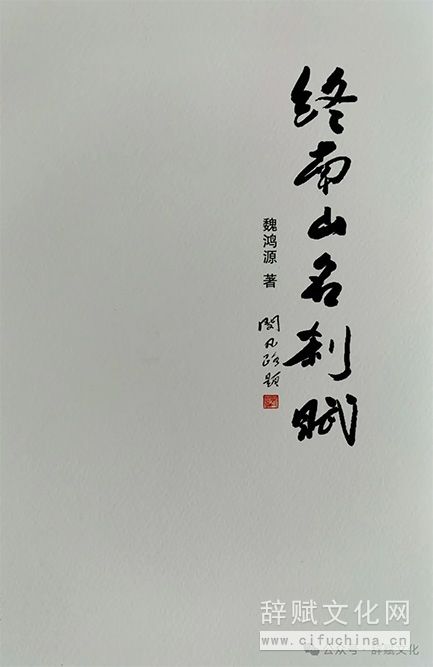

(三)近日,陕西省诗词学会辞赋工作委员会副主任、长安辞赋家魏鸿源所著《终南山名刹赋》面向读者。

本书由国内著名文化学者闵凡路先生题写书名、陕西省佛教协会副会长释本昌作序,全书分为汉赋、名刹简介、寺观楹联三部分,将分布在终南山近60所寺观串珠成链,系统解读终南山释道文化,引领读者逐次打开了解中华文化精神高地的大门。本书不仅填补了系统描述终南山名刹的赋学空白,更为我们身处世界大变局、功利浮躁的现实提供了有力的思想借鉴。这也是作者继《古韵心禅》《大秦岭》(英译文)《长安赋》《白鹿》《烟花》《空轮椅》《走不出的雨巷》《古调独弹》之后的第九册作品。

作者简介:魏鸿源,七零后,居长安,英语研究生学历,高级职称。先后于学校、教育局、政府办、市委工作。系陕西省诗词学会辞赋工作委员会副主任、南山书画院常务副院长、《三秦辞赋》编辑主任、《赋都新苑》副主编。

(四)袁行霈:书趣

1953年我考入北大,经常钻图书馆,这才日益体验了书趣。当时的图书馆在办公楼南侧,负责出纳的馆员,论年纪有的是师辈,和蔼可亲,颇有书卷气。递上索书条,略等片刻,书已到手。书库在楼上,有一类似烟囱的通道通到一楼的出纳台,借还的书籍都是由这通道吊下吊上的。等书的时候,那吊索、吊索上的书笼和书笼里放置的各种各样的书刊,便成为我注视欣赏的对象。那时阅览室里还有两样东西使我感兴趣,一是开架的工具书,有的厚极了,两手托不住,平摊在一个固定的支架上,任读者随时翻阅;另一样是铅笔刀,似乎是固定在一扇不开的门的框上,铅笔插进去,用手摇几下就行了。这些小设施体现了管理人员对读者的一份细心的关照。那时的馆长是向达先生,他是一位著名的学者,懂得读书人想亲近书的心情,所以允许教师人库。我一毕业留校任助教,便享受了这种优待。于是常常登上楼梯,钻进书库,随意浏览。身子挤在高大的书架之间的小“胡同”里,前后左右除了书还是书。伴着淡淡的书香,一待就是半天,比看电影、逛公园还惬意。有时被好奇心驱使,专取那些尘封已久的书来翻,弄得两手都是灰。看书的同时,留意书后借阅者的签名和年月也挺有意思。有一部书从三十年代郭绍虞先生借阅以后从未有人借过。郭先生的签名十分隽秀,至今难忘。进库的规定“文化大革命”中取消了,八十年代初得以恢复。有一段时间我的体力不佳,偶尔带个小马扎进去,站累了可以坐下歇歇。小马扎允许带入书库,是管理人员的优待和信任,心里很感激。

入库省了我很多精力和时间。有些书本来只要查阅一下就可以了,不需要麻烦管理员为我们取出来,彼此都省事。有时为了研究一个题目,要查阅许多书,入库就更方便了。更重要的是入库可以激发做学问的兴趣,在无意的浏览中还可以发现新的有意义的研究课题。1982年至1983年我在日本东京大学教书,课余曾到八家著名的图书馆访书,有时也获准入库。著名的静嘉堂文库是收藏原属我国皕宋楼藏书的一家图书馆。馆长亲自陪我入库,不少国内已看不到的宋元善本,整齐地存放在樟木制做的书柜里,欢迎读者借阅。更使我感叹的是东京大学的汉籍中心,索性发给我一把书库的钥匙,供我随时人库读书,真是方便极了。

逛书店也是一件趣事。五十年代和六十年代初,琉璃厂、隆福寺、东安市场都有不少旧书店,书多而且便宜,偶尔还能碰上善本。可惜当学生时零用钱很少,当了助教月薪也不过五六十块,能有多少钱买书呢?实际上是把书店当成图书馆来逛。近几年收入增加了,可是书价也涨了。线装的古旧书,以前几十元一部的,现在恨不得卖到千元,仍然是买不起。隆福寺的旧书店关闭了,东安市场的旧书店消逝了,只剩下琉璃厂还有几家,俨乎其然的,早已不是当年那副欢迎读书人来买的样子。物以稀为贵嘛,也难怪。不过平心而论,这些年我还是买了点书。我给自己定下一个规矩,走进书店万不得已不要空手出来,总得买一两本才对得起书店和书的作者们。就这样,有自己买的,有朋友写了书赠送的,加起来我这间14平方米的书房几乎摆满了三面墙的书。陶渊明有诗曰:“我土日已广,桑麻日已长。”我看着自己的藏书常常想起这两句诗来,借用其意以表示藏书增长的喜悦。

不过,做研究还得靠图书馆,个人的书远远不够。一些老师不愿离开北大,有一个重要的原因就是依恋这儿的藏书。尽管别处住房宽敞奖金优厚,但是书少,做研究不方便。我希望政府多拨些图书经费,使北大图书馆的藏书更丰富些,也希望北大图书馆多做些方便读者的事。读者的研究工作取得成绩,决不会忘记图书馆里那些忙忙碌碌供给他们图书资料的人们。

资料来源:摘自《学问的气象》 袁行霈 著

文章转载于(中国民族博览 ID:fengmianzhongguo)

本栏目主编:王德艳